【取材】ペットロスは当たり前の感情。大切なのは「幸せな今」と「正しい知識」

レトリーバーとの毎日はとにかく楽しくて幸せがいっぱい!この時間が永遠に続いて欲しいから、お別れのことなんて考えたくはないのは当然です。でもその反面「もしその時が来たら自分はどうなってしまうのだろう」という漠然とした恐怖を抱えている人がたくさんいるのも事実。愛レトを前に「ペットロス」という言葉が頭によぎることもあるのではないでしょうか。そしてこの記事を読んでいる方の中には経験者さんも今現在その真っただ中にいるという方もいらっしゃることと思います。誰もが気になるけれど目をそらしたい問題「ペットロス」。今回はペットロスで悩んでいる方々のためのお話会を開催するなどして飼い主の心のケアをされている、獣医師でペットロスカウンセラーの宮下ひろこ先生にお話をお伺いしました。

目次

西洋医学の臨床医師からペットロスをケアする活動を始めたわけ

ペットロス(ペットロス症候群)

ペットをロスすること(他界・行方不明など)によって起きる精神的な苦痛や悲しみ。

身体的な症状が起こることもある。

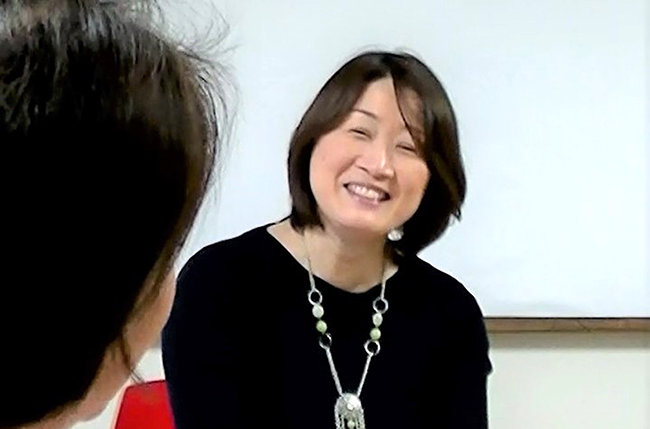

優しい笑顔の宮下ひろこ先生 写真提供:宮下先生

宮下先生は元々臨床の獣医師をされていました。

しかしある時西洋医学の限界を感じ、「自分には何もしてあげることができない」とまで思うようになったのだそうです。

「獣医師になって3~5年くらい経って診療の担当を任せてもらえるようになると、その子との別れも経験するようになります。私はその時に助けてあげられなかった、もっと何か出来たのではないか、という気持ちなどから“自分には何も出来ない”という思いを抱いてしまったのです。西洋医学の限界とか。今思うと獣医師3~5年くらいで何を言う! って感じでなんですけれど」。(宮下先生)

「何も出来なかった」と思う理由には「1.臨床の獣医師としての医療的なこと」「2.ペットを亡くした方へのケア」という2つの側面があります。

医療的なことをどれだけしっかりやれたとしても最後の最後でどうケアして良いかわからない。

それがその時西洋医学の限界を感じたという理由であり、宮下先生が飼い主の心と深く向き合おうと思ったきっかけでした。

そのためその後カウンセリングやペットロス、心理学全般を学び、特に「家族療法」の中にペットを家族の一員として捉えて考えるということを学んだことはとても大きかったそうです。

「飼い主の物事の考え方にアプローチすれば動物の幸せにも繋がると思いました。そしてその世界がどんどん面白くなっていきました」。(宮下先生)

※家族療法とは、個人や家族の抱えるさまざまな心理的・行動的な困難や問題を、家族という文脈の中で理解し,解決に向けた援助を行っていこうとする対人援助方法論の総称である。(一般社団法人日本家族療法学会)

臨床の獣医師から心のケアの専門家に

「最初はボランティアのような形でイベントに参加したりしていました。そこではペットに関する相談ということで、心のケアというよりしつけや問題行動に関することがほとんどでしたが、それがペットについて考える入り口になればと思ってやっていました」。(宮下先生)

そのような関わり方をきっかけに飼い主の心の持ち方にアプローチするという方法をとっていた宮下先生ですが、ここでまた疑問が生まれます。

「どうして動物病院で獣医師に聞かないのだろう?」と。

そこから動物病院内でカウンセラーをするという道が見えてきました。

しかし、病院は「命を助ける場所」です。死を連想させる「ペットロス」というキーワードはあまり適していないとも考えました。

そこで、院内では「不安や心配を感じている人のサポート」、院外で「ペットロスのケア」というように活動の場を分けることにしたのだそうです。

ペットロスは必ずなるもの。当たり前のこととして受け止めれば良い

宮下先生にインタビューを始めてすぐにおっしゃった言葉がとても印象的でした。

「ペットロスは“なる・ならない”ではなくてペットを失えば必ず“なる”ものなのです。当たり前のことなのです」。(宮下先生)

大切な家族であり、パートナーである愛犬との別れ。悲しくないわけはありません。

そうなのです、悲しいのは当たり前のことなのです!

宮下先生からは何度も「当たり前」という言葉が出ました。

そして良く使う「立ち直る」という言葉については違和感を抱かれています。

なぜならば「なかったことにして元の状態に戻る」ということはないからです。

悲しみはなくならない。だからそんな自分を認めることができれば立ち直る必要などなく、その痛みと幸せだった記憶と両方持ったまま生きていけば良い、という考えに私も共感しています。

宮下先生の愛猫 ティキ。こわがりで、おこりんぼ。 抱っこ が嫌いなマイペース な女の子。写真提供:宮下先生

宮下先生の愛猫ティキは、2014年4月19日に14歳で他界しました。

専門家である宮下先生でさえティキに対して「もっと何か出来たのでは?」と思うことがあるそうです。

けれどその感情も受け入れています。

「正しい知識」を身に付けることは心の安静につながる

ペットロスは誰もがなるものなのだから考えても無駄? それは〇であり×でもあります。

やみくもに不安になることはありませんが、頭の片隅に知識として持っておけば助けになることは間違いありません。

宮下先生が主宰している「ペットロスセルフケアサポートの会」のレジュメ 写真提供:宮下先生ペットロスの基礎知識も学べる

「強く恐れることや考えるのをやめてしまうのではなく、“正しい知識”をつけることが重要なのです」。(宮下先生)

そのための行動と思考

・特別なことではなく当たり前の感情だということを理解する

・自分だけではないということを知る

・気持ちを我慢せず、表現する(日記を書く、泣くなど)

・気持ちを素直に話せる相手を見つける(ネット・リアル)

・お茶会などに参加する(経験者と話す)

・専門家に相談する

愛犬を失った時にはその悲しみに押しつぶされそうになり、周りのことなど見えなくなるのが普通です。

そのような状態では世界も狭くなり、何か行動を起こしたり冷静に物事を考えたりするのは難しいでしょう。

考えるのは思う存分泣いたり叫んだりしてからで十分。

それより思いを閉じ込めないこと。それはとても大切なことです。

親しくしている犬友さんがいればその人に聞いてもらうこと、もし言いづらければネットでそのような話が出来る場所を検索して参加するのも良い方法です。

「こんな風に考えるのは自分だけだと思ってしまわないようにしてください。同じような思いでいる人はたくさんいるのです。それが当たり前なのですから。時折“ペットのことでこんな風になってしまっている私はおかしいのではないか”という方がいますが、そんなことは絶対にありません」。(宮下先生)

宮下先生はペットロスに苦しんでいる方を対象にしたお茶会も定期的に開催しています。

自分の思いを話すことや同じような気持ちの方の話を聞くことは気持ちを安心させ次のステップに進める手助けになるのだそうです。

アンケートにびっしり書かれた言葉の数々。それぞれの思いが伝わってくる 写真提供:宮下先生

「経験者の話を聞く、聞いてもらう、というのはとても有効です。1年前に亡くした方、半年前の方、そして今の自分。この先どうなっていくのかが何となくわかるだけで安心出来るはずです。自分だけではないという実感もわきます」。(宮下先生)

ただし、日常生活がままならないくらい精神的・身体的に影響が出てきてしまっている場合は精神科など専門の病院を受診することも考えたほうが良いそうです。「ひとりで頑張らない」ことです。

ペットロスにならない、重症化させないために今からできること

ペットロスはペットを失ったら必ずなるものなので、ならないということはありません。

つまり避けられないものということになります。

生きている限り絶対にいつか訪れる「死」という別れの日。

考えても仕方ないのに私は「この子がいなくなってしまったらどうしよう」と不安になって泣くことがあります。(たぶん、私だけではないと思います)

そのように悲しみをシミュレーションすることも自己防衛本能なのかもしれませんね。

少しでもショックを和らげるために心の準備をしておきたいという気持ちの表れなのだと自分自身を分析しています。

それは無意味かもしれませんが、どんな自分も否定せず受け入れれば良いのではないでしょうか。

「ペットロスは必ずなるものですが、恐れる必要はありません。その時は終わりが来ないように思うかもしれませんがずっと永遠に続くというものではないのです。ただ、その程度には差がありますので、重症化させないために今から出来ることはしておいてほしいと思います」。(宮下先生)

・ペットと共に生きている今を思う存分楽しむ

・共感してくれる仲間を作っておく

・治療法など重要な何かを決定する時はゆっくり考える

・擬人化しない

最も大切なのは生きている「今」を楽しむこと。

後悔のないように、というのは思いの他難しいものですが、思う存分日々を楽しむことなら出来るはずです。

今目の前にいる愛レトにとって大切なのは何? と考えたら答えは明確ですよね!

そして「共感できる相手」の存在はとても大切です。同じ愛犬家でも考え方が同じとは限らないので似たような感覚の友人やコミュニティを見つけておくと考え方の食い違いで傷つくということも避けられます。

また、後悔に繋がりやすい治療方針などの決定については「時間をかけてゆっくり考える」ようにして欲しいとのことです。

「じっくり考えて決めたことは納得できても、焦って決めたことは後悔の種になることが多いのです。院内の活動では迷っている方にゆっくり考えても良いということをお伝えしたり、先生との間に入って調整したりすることもしています」。(宮下先生)

相談できる専門家がいることは心強い 写真提供:宮下先生

擬人化については説明が非常に難しいのですが、家族として共に生きることと擬人化は別ということになります。

犬たちがどう考えているか、という犬の視点から見た時の考え方と言えば良いでしょうか。

「犬たちは先のことなど考えていません。私たち人間のように「死んだらどうなるの?怖い、どうしよう」なんて思っていないのです。そのような動物と人間の違いをしっかり理解して付き合うことも深いペットロスに陥らないためのひとつの方法だと思っています」。(宮下先生)

今の幸せも過去の幸せも大切にして、レトリーバーとの暮らしを楽しもう

宮下先生からレト飼いさんに向けてコメントをいただきました。

「今共に暮らしている人には、“今の瞬間を大切に!”とにかくそれだけです。亡くした方は色々な後悔があるかもしれませんが、その子との時間を覚えているのは飼い主さんだけですから思い出を大切にしていただきたいです。そして今苦しんでいる方はその苦しい思いを我慢しないでなるべく自分に負担がないかたちで表現しましょう。どのような感情も否定せず、許す・受け止めること、自責や怒りの感情など一見ネガティヴな気持ちが表れたとしても普通のことです。その状態をありのまま受け止めましょう」。(宮下先生)

笑顔で過ごすことが何よりです

今回の取材では自分自身のこともたくさん思い出し、そしてペットロスについてとても納得することができました。

大切な愛レトと思い切り今の幸せを楽しみ、真剣に向き合い、感情に素直になること。

そしてやみくもに怖がらず正しい知識を身につけることが、愛レトと自分の「今の幸せ」に繋がるのです。私もペットロスのまま幸せに生きて行こうと思います。

宮下ひろこ(Hiroko Miyashita)

動物病院専任カウンセラー / 獣医師

獣医大学を卒業後、動物病院で小動物臨床に従事。

その後心理学やカウンセリングを学び、2007 年よりカウンセラーとして活動を開始。

その後、「動物病院専任カウンセラー」として千葉県の動物病院に勤務。現在に至る。

個別にペットロスカウンセリングや少人数でのお話会も行っている。

ブログ

http://ameblo.jp/assist-relation/

ペットロスセルフケアサポートの会

https://ameblo.jp/assist-relation/entry-12341471183.html

こちらの記事も合わせてチェックしてみてくださいね。

おすすめ記事

-

【生きたまま腸に届く!】大正製薬の犬用栄養補助食品「わん ビオフェルミン®︎S」で、健やかな暮らしを。

本日ご紹介するのは、大正製薬が開発した犬用栄養補助食品「わん ビオフェルミン®︎S」。腸は愛レトの健康維持に欠かせない重要なケアのひとつで、日々の食事だけでは補いきれないことも。

「わん ビオフェルミン®︎S」は、いつもの食事にふりかけるだけでOK。しかもたったひとつのサプリで、大腸・小腸の両方にアプローチしてくれます。

毎日忙しいママとパパにおすすめしたい理由をお届けです!

(PR 大正製薬株式会社)

PR -

【レトオーナー注目!】ドッグパークにテラスでBBQ!愛レトと楽しむヴィラリゾート「かなたのさと」OPEN

今回ご紹介するのは、大阪市中央部から1時間半でアクセスできるヴィラリゾート「かなたのさと」。

関西最大級の広さと開放感を誇る道の駅「四季の郷公園」の中で、テラスで味わう豪華なBBQなど、愛レトと一緒に贅沢なひとときを堪能できます。

ほかにも、体を動かすことが大好きなレトリーバーにもぴったりな、ドッグパークや施設が充実。

自然豊かな環境で過ごすことで、日々の喧騒を忘れ、愛レトもオーナーも心からリフレッシュし、新たな思い出を作りませんか?

和歌山県の里山に佇むヴィラリゾートで、自然と美食を満喫する贅沢な時間をご堪能下さい。

(PR かなたのさと)

-

【掃除機革命!】ゴミ捨て不要・抜け毛がからまない・ナノイーX搭載のパナソニック『セパレート コードレス掃除機』に驚愕

レトリーバーにどっぷりハマって見えた、新たな事実…。それは彼らの換毛期はバラバラで、一年中抜け毛が激しいということ。しかも在宅時間が増えたから、今まで以上に抜け毛が気になって仕方がない…!

今回ご紹介するのは「スティック本体のゴミ捨て不要/抜け毛がからまない/ナノイーX搭載/超軽量」の革命的な掃除機。

編集部も驚愕した、今の時代にふさわしい掃除機の全貌をご覧あれ!(ハッキリいって、見なきゃソンです)

(sponsored by パナソニック株式会社)

PR -

【取材・看板犬】大型犬の聖地!湘南のドッグカフェ&ラン〜看板犬はゴールデンのマーリー〜

レトをはじめとした大型犬オーナーが頭を悩ませるのは、彼らが存分に楽しめるドッグラン探し。広いのはもちろんのこと、そこに集まる犬種だって私たちには重要!

今回取材をしたのは、大型犬が多く集まるドッグカフェ&ラン「Ven! (ベン)kitchen&dog garden」。ここの看板犬はゴールデンレトリーバーのマーリー。だからなのか、集まるワンコたちも大型犬が多数!

取材 -

【取材】「今日はノリが悪い」で炎症発見。12歳&14歳、2頭をレジェンドにしたのは小さな違和感も見逃さない観察力。 #2 大吉

平均寿命が10〜12歳と言われる大型犬のレトリーバーたち。そこで10歳を過ぎたレトリーバーを憧れと敬意を込めて“レジェンドレトリーバー”と呼んでいるRetriever life。その元気の秘訣をオーナーさんに伺うのが、特集『レジェンドレトリーバーの肖像』です。今回は、つい最近まで14歳の黒ラブ・カノンちゃんと暮らしていた大吉くん12歳が登場します。2頭のレジェンドレトを育てあげたオーナーさんのお話には、きっと長生きのヒントが隠れているはず。

連載 -

やんちゃな子犬に優しく寄り添い、大きな心で受け入れてくれたゴールデン。【ほっこり動画】

今回ご紹介するのは、パピーに優しく接するゴルの動画。ウトウトしているところに突撃されても、文句も言わずに受け入れてくれるのです。さらには笑顔って…紳士すぎ!

-

「まだかな…」大好きなパパの帰宅を待つラブラドール。健気な後ろ姿が愛おしすぎた【動画】

今回は、どうしたって愛おしく感じてしまうラブのお出迎えシーンをご紹介。オーナーさんの帰宅を察して一目散に駆けてきたり、帰宅前からソワソワと待ち続けていたり。こんなお出迎えをしてもらえたら、一日の疲れなんて吹き飛ぶでしょうね!

-

【インタビュー】マンボウやしろ〜究極のラブラドール愛と、女性に“飼われてみた”日々〜

元お笑い芸人の「マンボウやしろ」さんは、大のラブラドール好きとして知られています。ラブラドールが大きく描かれたTシャツを5着も所有し、将来の夢を聞かれたら「ラブラドールで軍隊をつくること」と答えるほど。

今は環境柄ラブラドールと暮らせないとのことで、今回はたっぷり触れ合っていただき、ラブラドール愛を語っていただきました。

取材 -

(スイー…)泳ぎが苦手なゴールデンが浮き輪を使って上手に遊んでた。これは可愛すぎる【動画】

ゴルは水や泳ぐのが好きな犬種。水上に落ちたおもちゃを回収したり、水飛沫をあげて楽しむ姿を想像するのは難しくありません。しかし、人にも得意不得意があるように、中には泳ぎが苦手なゴルもいるようで…。

-

「イヤだなぁ…」カッパを着せられて雨散歩だと察したラブラドールから漂う哀愁がスゴい。【動画】

いつもは明るい性格のラブですが、たまにはテンションが低くなってしまうことがあるのです。それはお天気が雨の日。お散歩で濡れることがイヤだったり、お散歩に行けず拗ねた姿が子どものようでクスッとしちゃいます!

特集

-

ゴールデン・レトリーバー とは

ゴールデンのからだの特徴や性格、歴史など基本情報をご紹介!

-

ラブラドール・レトリーバー とは

ラブのからだの特徴や性格、歴史など基本情報をご紹介!

-

【特集】新・家術〜進化型家電と、新しい愛情物語

愛犬たちとのかけがえのない生活をもっと楽しく快適に暮らすために。

-

【特集】15歳を目指す健康術

レトが長生きする秘訣は、まだまだ世界中にあふれているはずだ。

-

【特集】レジェンドレトの肖像ー10歳を超えて

-

【マンガ連載】今日も父はレトバカです

-

【特集】ゴルの魅力 vs ラブの引力

それぞれをこよなく愛する人たちが、その思いを存分に語ります!

-

【特集】レト愛が止まらない!

隠れた著名人のレトファンをインタビュー!

-

【特集】レトを迎えたら。

レトを迎えたらしたいこと。アドバイスも!

-

レトリーバー 病気辞典

獣医師監修のRetriever Lifeオリジナル病気辞典。あなたの愛するレトを守るための情報満載

-

レトリーバー里親/保護犬情報

Retriever Lifeでは、保護犬を一頭でも多く救うための活動支援をしています。

-

RETRIEVER LIFEとは

レトリーバーが、好きだから。国内最大級のレトメディア